Philosophie Baroque 2/3

Gilbert Boss

3

Puisque c’est le style baroque qui nous intéresse plus particulièrement, que ces deux exemples nous suffisent pour présenter l’esprit classique. Avançons-nous, à travers la peinture, vers une autre conception de l’espace, en envisageant maintenant une œuvre célèbre de Hans Holbein, Les ambassadeurs.

Si l’on compare sa composition avec celle de la fresque de Raphaël, on ne retrouve plus l’accent clairement mis sur le centre de l’œuvre, ni l’accentuation de la construction perspective, les éléments architecturaux manquant, ou consistant en un pavage qui brouille plutôt les lignes de perspective, la profondeur étant faible, interrompue par un grand rideau, ni l’accent mis sur le centre du tableau, les deux personnages, qui s’imposent au premier regard comme les sujets importants du tableau, étant refoulés sur les côtés, et laissant au centre un meuble avec un fatras de livres et d’instruments, qu’on reconnaît comme touchant la géographie, la musique et les mathématiques notamment, et qui représentent donc des instruments de la raison. Sont-ils le sujet central ? Peut-être, mais si c’était le cas, leur placement vers l’arrière et dans un certain désordre viendrait diminuer l’importance qu’ils ont par leur situation centrale et atténuer leur fonction de signifier la raison. Il y a symétrie évidente de la composition, et pourtant, elle n’apporte pas la stabilité de celle du tableau de Raphaël. Une atmosphère de mystère se dégage de cette peinture, qui ne vient pas que de l’étrangeté des objets placés au centre, ni seulement du fait que la tenture paraît cacher un autre espace. Il va de soi que le spectateur du tableau se voit également assigné, par la perspective, même plus discrète, par la symétrie même moins imposante, et par les regards des personnages, une position privilégiée face au tableau. Mais surtout, de ce point de vue central, un objet étrange s’impose à l’attention, qui semble placé aussi à une place d’honneur, à l’avant, vers le bas, mais vers le centre. Or, contrairement au reste de la composition, cet objet bizarre ne se laisse pas déchiffrer et assigner une forme consistante parmi les corps représentés, ni donc reconnaître, bien qu’il soit mis dans la position la plus évidente du tableau. Le spectateur qui s’installe devant le tableau et cherche à se situer au lieu le plus favorable pour voir l’ensemble de la composition selon ses effets de perspective, scrute d’habitude en vain cet objet, qui décidément ne paraît pas appartenir au même espace ou au même monde objectif que le reste. Pour voir ce dont il s’agit, il faut désobéir à la convention qui fixe notre place pour observer un tableau en général, et surtout s’il est construit en perspective. Il faut quitter le centre et la distance juste, s’approcher du tableau et le considérer en dirigeant son regard vers lui selon des obliques prononcées. Et alors, en jouant ce jeu, on voit tout à coup apparaître un crâne, lui aussi dessiné en perspective, mais selon un tout autre point de vue que la scène principale. De cette façon, ce tableau ne se donne pas à voir en poussant simplement le spectateur vers un point de vue privilégié, central. Mais il demande à être perçu de deux points de vue tout à fait distincts, entre lesquels il y a, non pas un passage continu, mais une rupture, car on voit normalement soit la scène générale, soit le crâne, qui appartiennent chacun à un espace distinct, quoique tous deux se présentent sur une même surface, douée pour ainsi dire de deux profondeurs différentes et insaisissables ensemble.

Alors que la peinture de Raphaël nous présentait un monde certes fictif, elle lui donnait une unité et une cohérence lui permettant d’acquérir pour le spectateur qui avait trouvé la porte d’entrée dans cette fiction, d’ailleurs assez clairement indiquée par la fresque, un semblant de réalité, grâce auquel on pouvait oublier pour un instant la fiction et s’installer dans ce nouveau monde. Au contraire, le tableau de Holbein, quoiqu’il semble promettre une telle possibilité, ne la tient pas et oblige à sauter d’un espace à l’autre, et à saisir ainsi, non plus un nouveau monde équivalent au monde réel, mais un jeu de représentations du monde qui ne se recouvrent pas, et rappellent ainsi qu’elles obéissent à d’autres lois que celles de la réalité, ou de celles que nous croyons pouvoir attribuer à la réalité, parce qu’elles sont des constructions d’apparences, où, sur une même toile, les apparences d’espaces distincts peuvent être construites. En un sens, la réalité du tableau vient s’interposer entre les espaces qui s’y construisent, dans la mesure où le spectateur est obligé de chercher et de calculer ses positions par rapport à lui, en examinant sa surface elle-même, pour en reproduire les effets. Si l’illusion perspective est donc utilisée ici avec une particulière virtuosité, c’est dans le but non pas de nous faire tomber dans l’illusion, mais de la faire apparaître comme telle. Or nous verrons qu’il y a là un jeu typique de l’approche baroque.

Revenons à l’architecture, et comparons au Tempietto l’église Ste-Agnès, de Borromini, à Rome, sur la place Navonne.

Vue de face, elle présente d’abord un aspect fort classique, avec la grande coupole centrale symétriquement encadrée par les deux tours latérales. Entre ces deux tours, la façade, devant le cercle de la coupole juste à l’arrière, se creuse selon une ligne courbe évoquant un cercle s’ouvrant vers nous et nous englobant éventuellement lorsque nous nous approchons suffisamment. D’autre part, l’axe central, déjà acentué par la coupole, est encore souligné par le fait que l’entrée est marquée par la saillie d’une sorte de petit temple grec, avec son fronton soutenu par des colonnes jumelles de part et d’autre de la porte. On pourrait relever ainsi tous les éléments qui devraient signifier la stabilité et la symétrie de l’édifice, tel qu’on le perçoit d’un point de vue central. Et pourtant, même ainsi, une certaine inquiétude se dessine. Le cercle esquissé par le retrait du centre de la façade n’est pas convaincant et s’élargit plutôt en un ovale, une figure moins stable. Et même s’il s’agissait d’un cercle, il se prolongerait vers nous, comme nous l’avons remarqué, pour nous placer en son sein, à un endroit où nous percevons la coupole de l’extérieur, comme constituant un autre cercle, fermé, lui, et juxtaposé au premier, dans une configuration instable, deux cercles ne se composant fermement que s’ils sont concentriques, et tendant plutôt à se concurrencer s’ils ont des centres différents. Quant à la partie proéminente de la façade, elle reste trop prise dans l’ensemble, de sorte que le fronton ne parvient pas à s’imposer comme une figure suffisamment autonome, et donne aux colonnes l’air de ne supporter qu’un décor. Ce phénomène se répète dans la coupole, où la frise, au lieu de former un cercle régulier, est comme déchiquetée, les doubles colonnes semblant supporter des excroissances gratuites par rapport à la coupole elle-même. On devine en outre que l’espace intérieur ne peut que difficilement être circulaire à son tour, vu l’insistance sur la largeur de la présentation extérieure frontale de l’édifice, et l’on sent que la position centrale de la coupole est en quelque sorte concurrencée par ce déploiement latéral. Bref, à mesure qu’on examine cette façade, un mouvement non stabilisé, des déséquilibres, des tensions non résolues se font jour sous l’apparence classique, et nous incitent au mouvement.

Déplaçons-nous donc latéralement, comme nous y invite l’orientation de la place Navonne dont l’église Ste-Agnès (avec la fontaine du Bernin qui lui fait face) constitue l’ornement central. Maintenant, la symétrie a presque disparu et laisse place à une sorte de mouvement de vagues qui parcourent la façade, les colonnes encastrées et les pilastres venant accentuer encore la relative confusion de ce mouvement au lieu de l’articuler, comme il pouvait sembler que c’était leur fonction dans la vision de face. Maintenant, les tours latérales viennent jouer directement avec la coupole dont l’une masque une partie, tandis que l’autre se profile seule dans sa relative autonomie, de sorte que la hiérarchie, qu’on peut deviner encore, est également contredite, les nouvelles vues invitant à des rapprochements directs entre les éléments de la coupole et de la tour qui la masque un peu, donnant par exemple l’illusion d’un jumelage immédiat entre une ouverture de la tour et une autre de la coupole. C’est jusqu’à l’autonomie du bâtiment entier qui se perd, par l’alignement de la façade avec celles des bâtiments voisins, auxquelles elle s’intègre même. Impossible ici de tourner autour de l’église comme autour du Tempietto, pour la saisir dans son unité propre, séparée, axée sur elle seule. Et en se promenant sur la place pour examiner le jeu des multiples perspectives auquel invite cette façade, on voit en effet se présenter divers aspects qui ne cachent pas entièrement la structure du bâtiment, mais valent pour eux-mêmes, et se renvoient les uns aux autres pour former un jeu relativement autonome, comme si le bâtiment était fait pour en permettre le développement, plutôt que de produire l’effet classique où les diverses perspectives sont destinées à approfondir la perception de la structure unique de la même église. Certes, l’église invite à pénétrer dans son espace, mais elle est aussi bien un ornement de la place Navonne, qui trouve aussi sa destination dans la multiplication des perspectives, dont chacune a son intérêt propre, quoique appelant aussi la découverte des autres, dans un mouvement perpétuel qu’elle dessine et organise, sans mener à un point où le repos s’impose. Il y a comme une promesse de stabilité perpétuellement déjouée, qui rend insaisissable d’un coup d’œil l’essentiel, l’espace vrai derrière les apparences. Nous avions déjà remarqué comment la perspective se multipliait et se rendait perceptible pour soi dans le tableau de Holbein, qui devait être perçu selon deux perspectives distinctes. C’est ici une multiplication indéfinie de ces perspectives, qui demandent cette fois-ci un déplacement continu, et finissent par ne présenter guère qu’elles-mêmes et leur jeu, la structure architecturale qu’elles font découvrir semblant ordonnée pour une large part à leur production.

Ce sont des effets analogues qu’on peut retrouver dans une autre église de Borromini, celle de St-Yves dans le bâtiment de la Sapienza.

Les aspects classiques sont immédiatement visibles. L’importance du cercle, la coupole dominante, l’accentuation du centre par la superposition des ouvertures centrales, de la porte en bas jusqu’à la fenêtre de la lanterne, la claire démarcation des étages et l’articulation de la façade et de la coupole par les pilastres, tout cela manifeste le souci de marquer l’unité et la structure classique du bâtiment. Mais ici également les éléments perturbateurs qui empêchent la stabilité classique sont nombreux et finissent par dominer. Le jeu des éléments circulaires qui s’opposent est poussé plus loin encore qu’à Ste-Agnès, prononcé par le jeu systématique de l’opposition des parties concaves et convexes, à la fois dans la superposition verticale de la façade, de la coupole et de la lanterne et dans le mouvement de vagues qui affecte la coupole au point de lui retirer assez largement sa circularité et son caractère de coupole. Le cercle de la lanterne est même fortement déchiqueté par ce mouvement de vagues, et celle-ci est couronnée par un toit où une spirale introduit un mouvement ascendant qui en défait les limites. Surtout, il est très frappant de voir ici le bâtiment comme coupé par le fait que la façade s’intègre entièrement à la cour qu’elle termine, laissant presque apparaître la coupole comme un bâtiment distinct. La difficulté de saisir l’unité de l’église, de la séparer de son environnement, est particulièrement frappante ici, de même que le mouvement instauré dans le spectateur, poussé à suivre alternativement les indications qui lui montrent cette unité et celles qui la démentent. Le jeu des perspectives existe donc déjà pour le spectateur demeurant statique. Mais la construction incite également au mouvement, parce qu’aucun point d’observation ne permet de saisir la coupole en son entier. Cependant, les déplacements sont ici passablement restreints par l’environnement architectural, ce qui laisse nécessairement à l’imagination le soin de deviner ce que pourraient être les perspectives que la configuration des lieux lui interdit de saisir de manière sensible. Ainsi, il devient très évident que le bâtiment se refuse à une saisie unique, et invite à un jeu indéfini de l’imagination, pour poursuivre la multiplication des perspectives autour d’une unité insaisissable.

Revenons à la peinture et examinons une œuvre de Pozzo, l’Apothéose de St-Ignace dans l’église St-Ignace à Rome.

La construction de la peinture peut rappeler celle de l’œuvre de Raphaël. On y retrouve le fort décor architectural, et même une architecture assez semblable, puisqu’il y a comme deux arcs de triomphe qui peuvent être vus également comme les arcs de la voûte disparue de la nef d’une église. Ici également, le point de fuite de la perspective est nettement souligné, notamment par les lignes des colonnes, et il se situe juste au centre de la peinture. On peut remarquer également la symétrie, et le fait que ce sont les personnages qui introduisent pour l’essentiel l’élément de vie et de mouvement dans cette scène, où ils viennent même former également un cercle autour des deux figures centrales évanescentes. Et pourtant, combien l’effet est différent ! Au lieu d’être placé à l’horizon, le point de fuite se trouve à la verticale. Et pour ouvrir le bâtiment au regard, il a fallu en supprimer le sol, de telle façon que toute la scène et l’architecture même apparaissent comme en suspension, malgré le fait que les éléments architecturaux trouvent bien une assise, sur d’autres arcs plus proches du spectateur. Il est même difficile de savoir si le décor architectural représente ou non une ruine. Loin de donner la stabilité à la scène, il rend plus sensible encore le mouvement ascensionnel des personnages, qui contredit la gravité ; et au lieu de fermer l’espace vers le haut, pour constituer une sorte d’abri, l’architecture représentée manifeste l’ouverture vers le ciel et l’espace infini, vers lequel se trouvent comme emportés ou aspirés tous les personnages, engendrant dans le spectateur une sorte de vertige de la hauteur.

Au moins, pensera-t-on, contrairement à ce qui se passait dans le tableau de Holbein, le point de vue perspectif est unique, et donne même une unité impressionnante à toute la peinture, dont le mouvement trouve aussi son point de fuite ou d’attraction unique. On ne voit donc pas que cette peinture réclame du spectateur un effort pour changer de perspective, mais celui-ci se trouve au contraire comme figé devant le spectacle qui lui est présenté selon un point de vue central. Cependant, ce point de vue est plutôt inhabituel, puisqu’il s’agit de regarder vers le haut, et cela physiquement aussi, la tête renversée, cette fresque recouvrant la voûte de la nef de l’église. En réalité, il suffit de modifier simplement l’orientation du regard, sans changer même de place, pour découvrir subitement l’architecture réelle que masquait la peinture pour celui qui s’y plongeait. La courbe de la voûte commence alors à se dessiner, les arcs inférieurs apparaissent comme étant ceux de l’architecture réelle, ainsi que les fenêtres, alors que tout cela semblait appartenir à la scène peinte lorsqu’on se concentrait sur celle-ci. Maintenant commence un exercice difficile pour distinguer exactement ce qui appartient à l’architecture réelle et ce qui fait partie de l’espace peint. Le spectateur se trouve pris dans un conflit entre le peintre et l’architecte pour organiser l’espace qu’il considère. La voûte même ne parvient pas à reprendre sa forme et sa solidité, mais elle est déformée, gonflée vers le haut, prête à se déchirer dans la scène peinte, les éléments architecturaux réels et peints se confondent, et il est très difficile de définir le partage exact à leur jonction. Cette indistinction relative des objets peints et du contexte réel nous rappelle la forte intégration remarquée dans les églises de Borromini, qui, au lieu de se distinguer clairement de leur environnement, s’y rattachaient et s’y fondaient presque. Seulement, ici, le spectateur n’est pas invité par la peinture à se déplacer dans l’église pour multiplier les perspectives. Au contraire, dès qu’on quitte le point physique où la perspective de toute la scène produit son juste effet, les déformations deviennent vite fort importantes, l’espace représenté se tord en tout sens et devient éventuellement aussi insaississable que le crâne du tableau de Holbein vu sous un mauvais angle. Et à mesure qu’on quitte le point juste pour saisir la fresque, c’est l’architecture qui devient plus perceptible pour elle-même, mais sans parvenir pourtant à se dégager de la peinture, tant qu’on ne renonce pas à regarder vers le haut. Même la coupole qu’on voit apparaître à la croisée du transept se révèle fausse lorsqu’on avance, et, le trompe-l’œil ne produisant plus son effet, c’est la structure de l’église qui semble se défaire si l’on continue à la regarder. L’effet de ces déformations produites pour tous les points différents du seul, précis, d’où la perspective de l’ensemble des fresques peut se saisir juste, selon son ordre propre, est d’autant plus prononcé que la fresque ayant pour support la surface incurvée d’une voûte, ainsi d’ailleurs que les divers reliefs de l’architecture, la projection en perspective prend des formes très irrégulières sur ce support non plat et irrégulier, où il a fallu une maîtrise confondante du calcul de la perspective et une grande virtuosité pour obtenir l’effet voulu. Cette perception des figures fortement déformées lorsqu’elles sont vues sous la plupart des angles, est si perturbant que le spectateur se sent fortement contraint à rechercher le point de vue juste et à venir s’y figer, comme si le reste de l’église était nié comme espace réel, habitable, pour ne devenir plus que le support et le complément du spectacle dans lequel le peintre l’a insérée. Ici, c’est la négation presque violente de toutes les perspectives, sauf une, qui est l’élément frappant, ainsi que la subordination de l’architecture à la peinture, qui renverse le rapport habituel où la peinture vient s’insérer dans la structure du bâtiment en s’y adaptant et s’y soumettant. Il en résulte une captation sensible de l’espace réel par l’espace feint du peintre, de sorte que le spectateur ne fait pas que d’entrer dans la fiction, sans heurt, comme il peut le faire dans la fresque de Raphaël, par exemple, mais qu’il sent vivement ici cette domination de l’apparence qui, alors que le trompe-l’œil fait parfaitement illusion, ne tente pas de cacher son caractère illusoire, mais l’affirme et le rend fortement sensible. La prédominance de la peinture sur l’architecture devient également la domination de l’apparence sur la réalité et l’affirmation de cette dernière comme étant la réalité même, en quelque sorte. Par ce retournement, la réalité devient pour ainsi dire incapable de se dégager des apparences qui en deviennent constitutives. En ce sens, en dépit du fait que la fresque de Pozzo organise l’espace selon un point de vue unique presque tyrannique, il ne signifie pas pour autant l’unité paisible du réel derrière les apparences, mais au contraire le triomphe de ces dernières, qui dissolvent la réalité, ce qui, par un procédé apparemment contraire, va tout à fait dans le sens des architectures de Borromini.

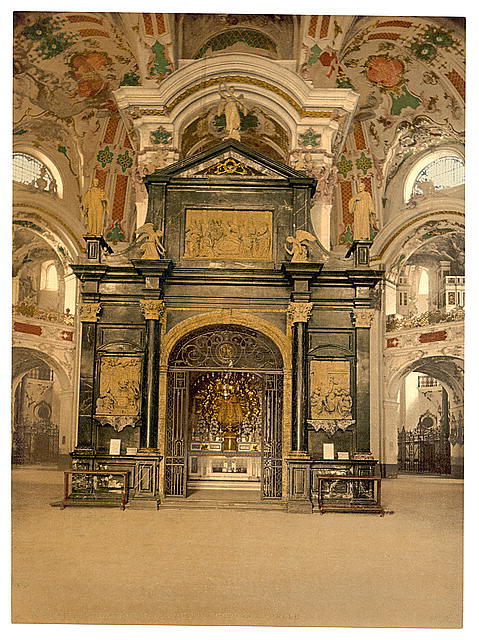

Que cet effet de dissolution des repères qui permettent de découvrir la structure d’une architecture ne doive pas nécessairement provenir d’une lutte du peintre contre l’architecte, cela peut se voir dans plusieurs bâtiments baroques, où l’effet résulte de la collaboration de tous les artistes sous la conduite de ce dernier, cela peut se voir de manière particulièrement impressionnante dans l’église de l’abbaye d’Einsiedeln, construite par Moosbrugger.

Il suffit de se placer à l’entrée, pour observer l’espace qui s’offre au spectateur, et qui, tout en semblant très organisé, comme il l’est en fait, reste indéchiffrable et échappe à la tentative de s’en représenter la structure, produisant à nouveau un effet de vertige pour celui qui insiste dans sa tentative de la saisir. Il faut un long parcours dans l’église pour retrouver, à travers tous les leurres, le plan précis du bâtiment, qui échappe de nouveau à chaque moment d’attention moins soutenue.

Pour terminer, examinons encore la célèbre représentation de l’extase de Thèrèse d’Avila par le Bernin, en ne nous concentrant pas sur la seule statue, mais en la regardant dans l’ensemble de l’œuvre à laquelle elle appartient, la chapelle Cornaro dans l’église Ste-Marie de la Victoire dont la statue de la mystique, se pâmant en extase, est fort célèbre.

Et l’on y perçoit évidemment des caractéristiques qui la rapprochent des églises de Borromini, par exemple. Le principe de construction peut être vu comme assez classique, par l’équilibre d’ensemble des obliques du corps de Thérèse, de l’ange et de la flèche. En revanche, Thérèse est représentée de telle façon qu’on ne perçoive que mal son visage lorsqu’on se trouve face à la statue, et que son corps, qui domine le champ de vision, soit lui-même, non pas tant révélé dans sa structure anatomique, par le jeu des plis de la robe, mais caché, presque fluidifié, presque dissout dans un mouvement de vagues qui lui enlève toute forme stable et définie. Il est évident que, avec l’expression du visage, comme défait par le plaisir extrême, ce traitement du corps par l’agitation informe des plis de l’habit doit signifier la perte de l’existence objective, ferme, et la dissolution de toute la personne dans le flot du plaisir porté à la limite du supportable. Mais il est intéressant de remarquer aussi comment cette extase est littéralement mise en scène par le décor, qui nous représente un théâtre avec sa scène et ses loges sur les deux côtés. La perspective joue également son rôle ici, tant dans la sculpture des loges que dans l’architecture de la scène elle-même, avec ses colonnes et pilastres s’ouvrant obliquement vers nous, donnant l’impression d’une profondeur plus grande, et poussant en quelque sorte vers l’avant la statue. Le jeu de l’éclairage par l’arrière et le haut, à partir d’une fenêtre cachée, place également la scène dans un espace différent de celui du spectateur. Et le fait que les rayons de la lumière soient eux-mêmes représentés affiche le caractère artificiel de cet éclairage. Bref, ce qui nous est représenté ici, ce n’est pas seulement Thérèse en extase, c’est également la mise en scène de cette extase, le spectacle même de ce qui est censé échapper au spectacle, comme si tout, y compris le non représentable, devenait effet de mise en scène et jeu des apparences. Comme dans la fresque de Pozzo, la distinction entre la fiction et la réalité se brouille, les apparences deviennent réelles, tandis que la réalité ne se présente plus que sous la forme des apparences et de leurs effets. Car le spectateur lui-même se retrouve compagnon d’autres spectateurs représentés à l’intérieur d’un théâtre fictif.

4

Dans le parcours de quelques œuvres classiques et baroques, nous n’avons pas cherché à définir le détail des traits qui, pour un historien de l’art, pourraient servir d’indices pertinents pour les classer selon ces styles. Nous cherchions davantage ce qui pouvait caractériser des modes de penser, de sentir et d’agir qui puissent également concerner la philosophie. Et à vrai dire, les résultats de notre enquête ne sont pas tels qu’ils doivent permettre maintenant, par un jeu d’analogies, de transposer les caractéristiques découvertes de ces deux styles dans un nouveau domaine, étranger jusqu’ici à celui de notre considération, qui serait celui de la philosophie. Car, au contraire, ces traits relativement communs des deux styles que nous avons repérés dans quelques grandes œuvres de l’architecture, de la peinture et de la sculpture, ne sont pas spécifiques à ces arts en particulier, ni même à leur ensemble. Ce sont, sous des techniques diverses, des attitudes perceptives, des modes de penser, de sentir et de concevoir le monde de l’action que nous avons découverts, c’est-à-dire des traits qui concernent aussi bien la philosophie que ces arts pris pour modèles.

Reprenons donc les deux conceptions que nous avons mises au jour. Du côté classique, nous avons vu l’insistance sur la figure du cercle, sur le centre, sur la délimitation des formes, sur la symétrie, sur une certaine cohérence rationnelle, qui se définit par l’harmonie des proportions, à la fois dans l’œuvre et dans son rapport au spectateur, sur l’autonomie relative, avec la soumission de la multiplicité, que ce soit celle des parties aussi bien que celle des points de vue, à l’unité de l’objet, sur la manifestation progressive et claire de l’ensemble lors de l’examen des rapports entre les parties et la totalité qui les unit et leur donne leur sens, sans les absorber. Nous avons remarqué l’impression de calme, de stabilité et de paix qui se dégage de ces œuvres largement offertes à une étude rationnelle de leurs structures. En revanche, le style baroque nous a paru préférer les qualités contraires. Le cercle y est brisé, ouvert, allongé en ellipse, rendu instable par le côtoiement d’autres figures circulaires. Le centre perd de son importance ou change de sens, les formes se dissolvent et se rendent difficilement saisissables, la symétrie est dérangée, de sorte que l’équilibre classique fait place à diverses formes de déséquilibre. Au lieu de trouver son apaisement dans une vue qui ressaisit l’ensemble du monde représenté, le regard se voit dans l’impossibilité de le saisir d’une vue, de placer toutes ses parties dans la même lumière. Il se trouve renvoyé à une multiplicité de perspectives qui se font concurrence et s’appellent les unes les autres, sans se composer vraiment selon la cohérence d’un seul objet. La multiplicité y domine ainsi l’unité, qui sert d’un côté de moyen de la produire, et de l’autre de cible illusoire obligeant au mouvement à travers les apparences et les perspectives. La construction rationnelle et le calme lié à la connaissance de la totalité ont disparu pour faire place à l’agitation d’une poursuite d’un sens fuyant et aux passions qu’engendrent les chocs dus aux ruptures de construction, ainsi qu’aux appels à une recherche indéfinie.

Si l’on ne se fixe pas sur les particularités formelles, par exemple sur la présence du cercle lui-même, ou sur les figures résultant de ses déformations, mais sur la signification qu’ont ces figures, c’est-à-dire sur le type de monde qu’elles forment et sur les effets qu’elles produisent, alors il s’agit bien ici d’une conception du monde, de la manière dont l’homme s’y rapporte, de ses possibilités de le connaître et de s’y reconnaître, des attitudes qui y conviennent ou auxquelles il convient, des sentiments qui y forment la trame de la vie, ainsi que des modalités d’action correspondantes. Et tout cela, c’est l’objet constant de la philosophie.

Il ne s’agit pas de prétendre qu’il n’y ait aucune différence entre la philosophie et des arts tels que ceux que nous avons considérés jusqu’ici, même s’il est vrai qu’il existe un terrain commun entre eux. Ce qui constitue les styles classique et baroque tels que nous les avons compris dans notre examen, c’est bien quelque chose qui peut être décrit également comme une sorte de philosophie au sens large. Au sens plus strict, il va de soi que cette philosophie au sens large ne s’exprime pas de la même manière dans la peinture, dans l’architecture et dans la philosophie proprement dite, pas plus qu’elle ne pourrait trouver la même expression dans la littérature poétique ou romanesque, par exemple. Car il faut passer des images aux discours, et plus précisément, pour la philosophie, au discours rationnel, c’est-à-dire à une forme de discours capable de donner ses raisons ou ses justifications à l’intérieur d’une discussion réelle ou idéale. Or la question de savoir s’il peut exister une philosophie baroque, au sens strict, se pose même si nous avons vu qu’il existe bien une telle philosophie au sens large, car rien ne permet d’affirmer à priori que ce qui se laisse montrer, construire, exprimer et sentir par le moyen des images, se laisse également justifier de manière convaincante et non contradictoire ultimement dans le discours philosophique. C’est donc à présent la question qu’il nous reste à résoudre.

Copié collé du site web : http://www.gboss.ca/baroque.html